Поселок Уваровка, возник в конце 19 века вокруг одноименной железнодорожной станции Смоленской железной дороги Москва-Смоленск на месте бывшей деревни Покров Гжатского уезда Смоленской губернии. И станция и в дальнейшем посёлок носят имя графов Уваровых, три поколения которых жили неподалеку от поселка в селе Поречье. Они сделали очень много для здешних мест, для России и для мировой науки, поэтому мы гордимся тем, что поселок Уваровка, носит их имя. Но обо всем по порядку.

От Москвы в начале 60-х годов XIX века шло около 50 грунтовых и шоссейных дорог, большинство из которых в дождливую погоду приходили в негодность. Москва-река в это время сильно обмелела и была шлюзована. Кроме того, водные пути действовали только в теплое время года. Географическое положение Москвы и ее экономические связи с другими регионами определили пересечение в ней первых железнодорожных путей. Выделяется два периода подъема железнодорожного строительства в России в XIX в. Первый относится к концу 60-х - началу 70-х гг., второй к середине 90-х гг. Именно в это время были построены основные линии, вошедшие впоследствии в Московскую железную дорогу. В 60-х годах XIX в. возникла необходимость строительства железнодорожного пути на Смоленск, который начинался от Тверской заставы.

В 1867 г. Смоленское земство получило "высочайшее повеление" провести исследование местности между Смоленском и Москвой "для соединения городов сих железною дорогою". В Смоленске изыскания проводились за счет частных лиц. 15 декабря 1868 г. концессия на строительство Московско-Смоленской дороги была утверждена Александром II. Учредителями акционерного общества стали А. Шепелер и банкирский дом братьев Зульцбах во Франкфурте-на-Майне. Предварительный проект строительства дороги представили Земства Московской и Смоленской губерний, требовалось еще рассмотрение профилей будущей дороги, исчисление количества земляных работ, определение потребности в рабочей силе и т.д. Московская станция "назначалась на городской земле, в одной версте и 300 саженях от Тверской заставы, по левую сторону Петербургского шоссе, против Петровского парка". В 1869 г. Городской Думой был поднят вопрос о переносе расположения станции ближе к городу. Создали комиссию, которая постановила строить станцию у Тверской заставы и соединить ее с Николаевской дорогой. Г-н Фридлянд, руководивший строительством, определил место для основного пути: трасса должна была идти от Тверской заставы до пересечения со Звенигородской дорогой.

Весной 1869 г. все организационные вопросы были решены, и началось строительство. Сначала поставили вокзал у Тверской заставы, а с наступлением теплых дней стали укладывать станционные пути, возводить фундаменты паровозного депо и вагонных мастерских. Строительство вокзала, получившего название Смоленский, началось в конце апреля 1869 года.*

* В ноябре 1871 года, после продления дороги до Бреста, Смоленский вокзал стал называться Брестским. В начале 1890-х гг. движение стало двухпутным, а платформа отправления была всего одна. К реконструкции вокзала, уже не вмещавшего в себя пассажиров, приступили лишь в 1907 году. 15 мая 1910 года открыли правое крыло нового вокзала, 26 февраля 1912 года - левое. Автором проекта был архитектор И. Струков. 4 мая 1912 года железная дорога была переименована в Александровскую, вокзал стал называться Александровским. В августе 1922 года Александровская и Московско-Балтийская дороги были объединены в Московско-Белорусско-Балтийскую, поэтому вокзал был переименован в Белорусско-Балтийский. В мае 1936 года, после очередной реорганизация железных дорог, вокзал получил своё нынешнее название - Белорусский.

По данным московских архивов, ответственным за возведение зданий и всех построек на московской станции был статский советник Михаил Ардалионович Немчинов - владелец кирпичных заводов. Кстати, в честь него и названа станция

Немчиновка (ранее Немчинов пост), рядом с ней находился один из кирпичных заводов Немчинова, в деревне Ново-Ивановская. Завод в Ново-Ивановской, в последствии перешел по наследству к сыну В.М.Немчинову действительного статского советника Михаила Ардалионовича Немчинова. Завод насчитывал до 400 рабочих, управляющим служил Титулярный советник Василий Александрович Строганов.

Тем временем, железная дорога строилась одновременно от Смоленска и от Москвы. Подвижной состав был заказан в Западной Европе. 9 августа 1870 г. первые рабочие поезда прошли от Смоленска до Гжатска. На московском участке путь был готов до станции Бородино. 25 августа ожидалось прибытие комиссии по приемке линии.

19 сентября 1870 г. произошло торжественное открытие дороги, и первый поезд вышел из Смоленска в Москву. 20 сентября 1870 г. было открыто пассажирское и товарное движение от Москвы до Смоленска.

В 1870 - 1871 гг. была построена линия Смоленск - Брест общей протяженностью 627 верст. Тогда же дорога получила название Московско-Бресткой. С 1877 г. по 1892 г. был уложен второй путь на всем протяжении дороги. В 1896 г. Московско-Брестская дорога была выкуплена казной.

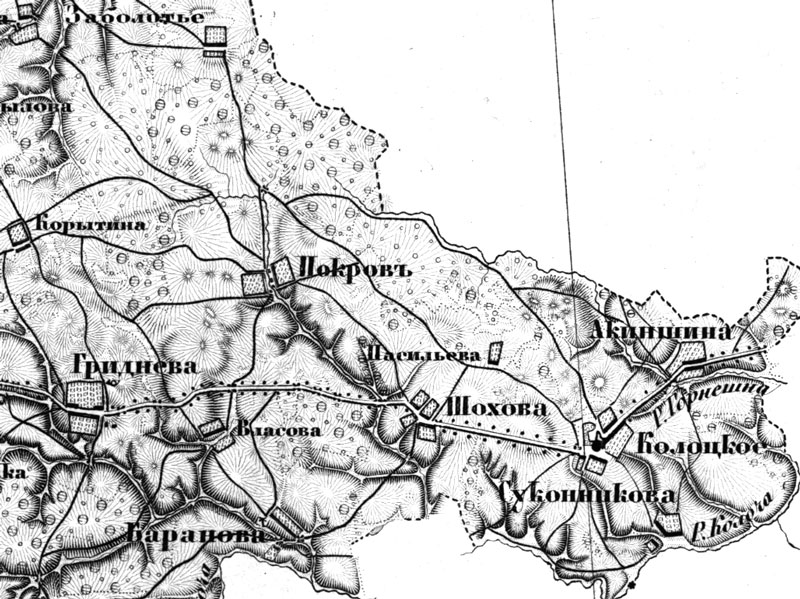

В 17-18 веках, земли, на которых расположен сейчас поселок Уваровка, принадлежали Успенскому Колоцкому монастырю, находящемуся в 5 км к востоку от современного поселка, затем эти земли были проданы крестьянам Колоцкой слободы. Через поселок Уваровка протекает речка Явленка, на левом берегу которой до строительства железной дороги, находилась деревня Покров. Деревня значится на старых картах, самое раннее - на карте Генерального Межевания Гжатского уезда от 1780-92 г.г.

В Списке Населенных Мест Смоленской Губернии по состоянию на 1859 год (издавался Центральным статистическим комитетом внутренних дел, Санкт-Петербург 1868 год), деревня Покров насчитывала 29 дворов, в ней проживало 278 человек (130 мужчин и 148 женщин).

От деревни Покров, нынешнему поселку Уваровка достались названия трех улиц: 1-я, 2-я и 3-я Покровские, находящиеся в западной части поселка.

При строительстве железной дороги земли были выкуплены для нужд строительства. Строительство вело акционерное общество А.С. Уварова. В 1868-1869 годах, на месте бывшей деревни Покров, была построена станция Уваровская Смоленской железной дороги. К тому моменту деревня Покров становится уже достаточно большой и на Военно-Топографической карте местности 1860 года занимает оба берега реки Явленки.

Поселок возле станции Уваровская начинает расти, и становится крупным и важным торговым центром Гжатского уезда. В поселке возле станции крестьяне закупают себе все необходимое для хозяйства. Естественно поселок приобретает название Уварово (Уваровка), а деревня Покров вливается в него и остается только в названии 3-х улиц.

Возникновение названия поселка не вызывает сомнений - оно связано с названием станции. Почему же станция была названа станцией Уваровской, а не Покров, например (ведь она была построена рядом с деревней Покров)? Оказывается название связано с Поречьем и с графом Уваровым, ведь именно там, среди красивого парка находилось имение Уваровых. И именно Уваровы уделяли много времени и сил развитию Можайского уезда и окрестных деревень и сел. Они основали и курировали в дальнейшем школы для простых крестьян, содержали учителей на свои деньги, в Поречье открыли на свои деньги больницу опять же для местных крестьян. У многих, кто помнит и передал память своим внукам и правнукам, остались только хорошие воспоминания об Уваровых.

Впервые Поречье упоминается в переписи еще 1495 года как "сельцо Поречье , принадлежащее великому князю Московскому Ивану III". Сведения о владельцах сельца вплоть до середины XVIII века очень скупы, а вот в 1742 году его пожаловала своему фавориту Алексею Григорьевичу Разумовскому императрица Елизавета Петровна. Затем село перешло к его брату Кириллу, а потом и к сыну последнего - Льву Кирилловичу. Князь Вяземский определил графа Льва Разумовского как "замечательную и особенно сочувственную личность": сначала дипломат в Константинополе, затем бравый полковник, храбро дравшийся против турок, служивший под началом Суворова; он даже заслужил от Суворова похвалу и орден Святого Владимира. Назвал его Вяземский так потому, что первый щеголь и мот в полку всегда был общим любимцем, готовым помочь друзьям. Но вдруг он оставил военную службу, подал в отставку, женился: и стал владельцем Поречья . Первым делом он построил церковь Рождества Богородицы, положив тем самым начало обустройству имения. Здесь был возведен деревянный господский дом с флигелями, служебные постройки, автором которых считается известный русский архитектор А. Мартынов.

В дальнейшем владельцем усадьбы стал граф Сергей Семенович Уваров, а потом и его сын Алексей Сергеевич Уваров. Их имена тесно связаны с археологией. Имя Сергея Семеновича Уварова знакомо многим со времен школьных учебников истории, где он значится как реакционер при Николае I, член кружка Арзамас, создатель формулы: "Православие, самодержавие, народность".

Сергей Семенович Уваров был министром народного образования. Он всячески поощрял молодых ученых, посылал их на обучение за границу, ратовал за развитие отечественной школы живописи и археологии: Он покровительствовал русским талантам: в частности, помог тогда еще никому не известным молодым художникам О. Кипренскому и К. Брюллову.

Интерес к археологии стал проявляться у Сергея Семеновича еще в юности, когда он стал членом кружка Алексея Николаевича Оленина - археолога, художника, литератора, директора Публичной библиотеки. Здесь Уваров завязал знакомства с писателями, изучал античность, археологию. Увлечение архиологией передалось сыну Сергея Семеновича, Алексею Уварову и в дальнейшем стало для Алексея Сергеевича делом всей его жизни.

В усадьбе Уваровых в Поречье старший Уваров собрал богатейшее собрание произведений искусства и древностей.

Алексей Сергеевич Уваров, после смерти отца каталогизировал и выпустил "Указатель Порецкого музеума для посетителей" - один из ранних образцов путеводителя по частным музеям и коллекциям России. Алексей Сергеевич Уваров существенно изменил направления в пополнении фамильной коллекции музея. Его стараниями сюда стали стекаться русские древности, археологические и этнографические памятники, старопечатные книги.

Посвятивший всю свою жизнь их исследованию и сбережению, Уваров заботился не только о расширении коллекции, но и о её систематизации, изучении, введении в научный оборот.

В то же время граф Уваров был избран управляющим отделом русской и славянской археологии. Поездка за границу и изучение памятников искусства в Италии и Греции отвлекали его на некоторое время от трудов по русской археологии, и только в 1861 г. он снова принимает близкое участие в деятельности архиологического общества.

В 1864 г. в Москве открывается московское археологическое общество, граф Уваров переселяется туда и занимает в новом обществе пост председателя, который и остался бессменно за ним до самой его смерти. Единогласно избранный, Уваров произнес речь, в которой наметил тот путь, который так блестяще был пройден впоследствии московским археологическим обществом под его руководством.

Для возбуждения интереса к старине и для добывания возможно больших сведений об имеющихся там и сям памятниках, граф Уваров предложил обществу отнестись к епархиальным начальствам с просьбой, чтобы они пригласили настоятелей монастырей и приходских церквей к сообщению сведений о всех имеющихся у них древностях, а также предложил просить губернские статистические комитеты, чтобы они сообщали археологическому обществу сведения о древностях губернии и о собирателях их.

Алексей Уваров умел направить работу общества, и его инициатива положена в основании многих трудов и научных предприятий общества. По его мысли начаты были: палеографические сборники надписей, находящихся на вещах предметах, археологический словарь, и критический и библиографический отделы при журнальном обществе, сборник археологических материалов, "Археологический синодик", издания альбомов древностей Новгорода, Пскова, Рязани и Троице-Сергиевой лавры.

Он возбудил вопрос об устройстве археологической выставки во время археологического съезда в Москве. По его инициативе составлялось руководство для раскопок в курганах и для производства изысканий. По его предложению было произведено исследование курганов кривичей, городищ северян и древностей тверской Карелии, он первый заинтересовался первопечатником Иваном Федоровым и содействовал составлению его биографии.

В 1881 г. вышел I т. его сочинений: "Археология России. Каменный период". Завершилась его деятельность устройством Исторического музея в Москве. К июню 1883 года коллекции были собраны и часть музея открыта.

Жена Алексея Сергеевича Уварова, Прасковья Сергеевна Уварова продолжила работу, начатую мужем, после его смерти. Под её руководством архимандрит Леонид подготовил к печати "Систематическое описание славяно-российских рукописей графа А. С. Уварова" (в 4-х томах). Графиня Уварова составила "Каталог собрания древностей графа А. С. Уварова" (в 4-х тт.).

Судьба окрестностей имения в Поречье, да и территории самого имения изменилась в 1850 году. Встреча в 1850 г. и дальнейшее знакомство Алексея Сергеевича Уварова с Карлом Тюрмером круто изменили всю дальнейшую судьбу молодого лесничего (Карла Тюрмера) и, конечно же, окрестностей Поречья. Карл Тюрмер получил предложение от графа принять место руководителя охотой в имении Уваровых в России. Алексей Уваров назначил ему жалование в 500 рублей в год. Алексей Уваров никаким образом не мог добится от старого графа (своего отца) Сергея Семеновича Уварова, заниматься лесом и ландшафтом, поэтому он и нанял Тюрмера якобы заведовать охотой в имении.

Осенью 1853 года Карл Тюрмер принял место руководителя охотой у графа Алексея Сергеевича Уварова в имении «Поречье» Можайского уезда Московской губернии. В Поречье К.Ф.Тюрмер приехал с молодой женой, полькой по национальности. Этот уголок Центральной России навеки полюбился молодому лесоводу.

Имея за плечами уже 14-летний лесохозяйственный опыт, тоскуя по работе в лесу, он осмотрел пореченские леса и состояние хозяйства в них. Увидев их запущенность, он доложил об этом графу. Уваров назначил его заведовать лесным хозяйством, в результате чего вокруг Поречья Тюрмер создал уникальные искусственные леса на территории около 3 тысяч гектаров.

Между графом А.С.Уваровым и Тюрмером с первых же лет работы лесовода в Поречье установились взаимопонимание и хороший деловой контакт. Так, в частности, ему были чужды монокультуры. Почти все его искусственные насаждения были смешанными, состоящими из двух-трёх хвойных пород. Все лесохозяйственные мероприятия, проводимые Тюрмером, характеризовались плановостью и тщательностью их выполнения....

После смерти С.С.Уварова, а затем и его сына А.С.Уварова, усадьба в Поречье перешла по наследству к их сыновьям Игорю и Федору Уваровым.

Из списка XIX века о прописке дворян с фамилией Уваров:

Уваров, гр. Игорь Ал-еев., Бельск. предводитель дворянства, г. Белый, Смолен, губ. и с. Поречье. Московская губерния. Можайский уезд.

Уваров, гр. Феод. Ал-еев., хорунжий, ст. Уваровская, Моск.-Брест, ж. д. и с. Поречье. Московская губерния. Можайский уезд.

Сын Фёдор Алексеевич в отличие от А.С.Уварова, безграмотно вмешивался в лесные дела Тюрмера, сковывал инициативу. Так, К.Ф.Тюрмер отказался вырубать по приказу Ф.А.Уварова ежегодно по два квартала леса, ибо это нарушало все плановые мероприятия по ведению лесного хозяйства.

В 1862 г. из-за разногласий с новым владельцем, Тюрмер принял приглашение графа В.С. Храповицкого занять должность управляющего лесным хозяйством в его имении "Муромцево" Судогодского уезда Владимирской губернии. В течение 8 лет им были посажены леса на площади 3052 га, состояние из высокопродуктивных культур смешанных по составу хвойных пород. Успехи были достигнуты благодаря учету природных условий, хорошей подготовке почвы, применению высококачественного посадочного материала, тщательному соблюдению технологии работ и планомерным мероприятиям по уходу за посадками (на основе опыта, полученного в Поречье).

Умер К.Ф. Тюрмер 23 сентября 1900 г. в Муромцеве (похоронен в имении "Поречье").

Уваровы были очень известными и уважаемыми людьми. Причем не только в общественных кругах, но и на Можайской земле. Их имение в Поречье было великолепно и остается таковым до сих пор.

В их бытность в имение постоянно следовали обозы с едой, товарами, скобяными изделиями и т.п. И как нельзя кстати, в 1860 г.г. началось строительство Смоленской железной дороги, но к сожалению усадьба Поречье оставалось в 30 км в стороне от строящейся железной дороги, а грунтовые дороги были не практичны для круглогодичного сообщения. Поэтому была заложена станция Уваровская (видимо по просьбе графа, как и в истории с Немчиновым), недалеко от д. Прасолова (Праслово) (имения Бланков), на месте д.Покров.

После открытия железной дороги вокруг станции начал расти торговый поселок, который и получил в дальнейшем название Уваровка, а в последствии и станция была переименована уже в его честь. О торговой истории поселка Уваровка, свидетельствует улица рядом с вокзалом, ул. Торговая.

В начале 20 века поселок Уваровка имел купеческий вид. Это довольно длинный поселок с каменной часовней посредине. В 1917 году Уваровка стала центром волости (до этого Корытовская волость), затем, вплоть до 1959 года, районным центром.

Во время войны поселок Уваровка являлся центром партизанского движения Уваровского района. В близлежащих лесах действовали 2 партизанских отряда. Партизанка Александра Мартыновна Дрейман, замученная фашистами в декабре 1941 года, стала прототипом героини в фильме "Радуга", получившем премию «Оскар». При отступлении захватчики полностью разрушили поселок. Освобожден поселок от захватчиков 25 января 1942 года. Эта дата считается днем освобождения поселка, и ежегодно торжественно отмечается.

В конце 50-х годов отстроены школа, больница, дом культуры, здание райкома партии. Возведено несколько сот жилых домов.

В поселке имеется детский дом-интернат областного подчинения, два предприятия лесного хозяйства, две строительные организации, молокозавод.

На территории поселения свыше 5000 га сельхозугодий, которые обрабатывают труженики ЗАО «Колхоз Уваровский». В этом хозяйстве, кроме молока, производят ржаной солод и концентрат квасного сусла.

Сейчас (с 2005 года) поселок и его окрестности официально называется "Городское поселение Уваровка". В городском поселении проживает около 5.0 тысяч человек, в том числе 3,8 тыс. в поселке Уваровка, который расположен на площади 457 гектаров. (см. Площадь и границы городского поселения Уваровка).

В состав городского поселения входят близлежащие деревни: Акиньшино, Бараново, Бурково, Власово, Воронино, Гриднево, Ерышово, Заболотье, Золотилово, Колоцкое, Копытово, Корытово, Митьково, Пасильево, Праслово, Сады, Суконниково, Сычи, Федоровское, Шохово и поселок Центральная усадьба совхоза «Уваровский №2».

(Продолжение следует...)

МЧС Уваровка

Оперативный дежурный

8(49638)75282

МЧС Уваровка

Оперативный дежурный

8(49638)75282